中华优秀传统司法文化的当代传承

西南政法大学行政法学院教授

赵天宝

党的二十大报告提出,“弘扬社会主义法治精神,传承中华优秀传统法律文化,引导全体人民做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者”。实现这样的良法善治目标,必须传承中华优秀传统司法文化。习近平总书记强调,“要注意研究我国古代法制传统和成败得失,挖掘和传承中华法律文化精华,汲取营养、择善而用。”中华优秀传统司法文化是中华优秀传统法律文化的重要组成部分。传承中华优秀传统司法文化,促进法治中国建设,应着重从以下三个方面着手。

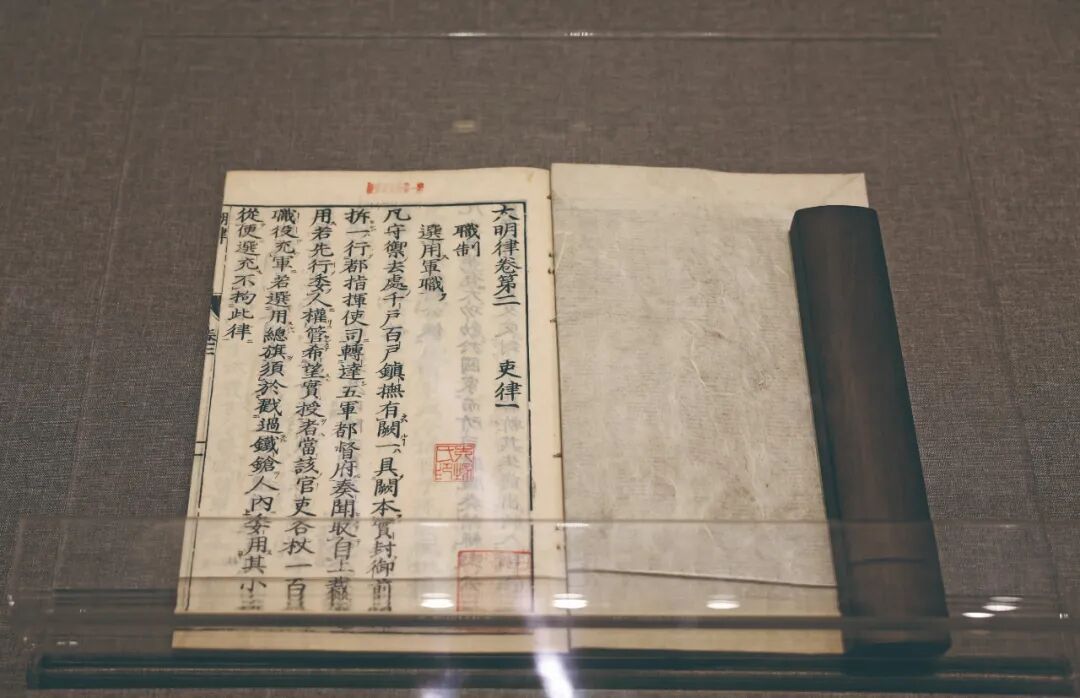

>>2025年2月3日,中国考古博物馆,基本陈列“历史中国 鼎铸文明——中国历史研究院文物文献精品展”。图为:《大明律》,(明)刘惟谦等修。 视觉中国供图

援法断罪是主流

中国古代援法断罪的理念产生很早。春秋时期管仲说:“动无非法者,所以禁过而外私也。”(《管子·明法》)战国时期慎到言:“民一于君,事断于法,国之大道也。”(《慎子·逸文》)西汉司马谈坦言:“法家不别亲疏,不殊贵贱,一断于法,则亲亲尊尊之恩绝矣。”(《史记·太史公自序》)不惟如此,这些援法断罪的思想还逐步被广泛规定到律令之中。西晋廷尉刘颂上奏晋惠帝时提出:“又律法断罪,皆当以法律令正文;若无正文,依附名例断之;其正文名例所不及,皆勿论。”(《晋书·刑法志》)《唐律疏议》明确规定:“诸断罪皆须具引律、令、格、式正文,违者笞三十。”这种援法断罪的司法理念,被以后的宋元明清各朝所继承,其时的律典《宋刑统》《大元通制》《大明律》《大清律例》等对此均有类似规定,坚决将援法断罪的司法理念贯彻下去,以保障律令规定的合法权益,防止司法官吏舞文弄法与滥用职权。

贯彻援法断罪原则,不仅要求司法官员严格依法断案,而且需要司法官员具有刚直不阿的守法品质。荀子有言:“有治人,无治法”(《荀子·君道》),认为有使国家太平的人才,没有使国家自行太平的法度。尽管在国家和社会的治理中,“治人”和“治法”均很重要,但荀子特别强调了“治人”的重要性。这点对于司法领域而言尤为重要。西汉廷尉张释之在办理汉文帝交给的“犯陛案”时,不仅严格依照汉律判处嫌疑人“罚金”刑,而且敢于触犯皇帝逆鳞,坦言“法者,天子所与天下公共也。今法如是,更重之,是法不信于民也”(《汉书·张释之传》),认为律法是天子与天下人共同遵守的规则。现在的律法就是这样,如果要重罚,那么律法就不被百姓信任了,终使汉文帝折服于律令的权威。唐朝大理寺少卿戴胄违背唐太宗旨意,严格依照唐律判处“诈冒资荫”者流刑,并以“敕者,出于一时之喜怒;法者,国家所以布大信于天下也”(《资治通鉴·唐纪八》)的司法理念说服唐太宗,意指敕令是出于一时的喜怒发出的,而法律则是国家用来向天下昭示大信的依据,终得“天下无冤狱”的司法实效。张释之和戴胄冒着生命危险去“援法断罪”,这不仅需要坚毅适法的勇气,更需要一心为公的护法智慧,当然也与汉文帝和唐太宗的贤明不无关系。两起案例均反映出司法官员“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间”之志,他们不畏皇权、严格依法断案的刚正品质,正是公正司法之所需。

在中国几千年的历史长河中,援法断罪是主流,两千年前的西晋司法官刘颂提出了“法欲必奉,故令主者守文;理有穷塞,故使大臣释滞;事有时宜,故人主权断”(《晋书·刑法志》)的论断。意思是说,法令必须奉行,所以令主管官员依据条文裁断;义理有不通畅之处,所以使大臣解释疑难之处;事情有时机适宜性,所以君主权衡决断。“主者守文”即依法断案才是主流,疑难案件方需“大臣释滞”和“人主权断”,因而援法断罪是中国古代司法公正的首要理念,即使当今的司法实践也值得传承。

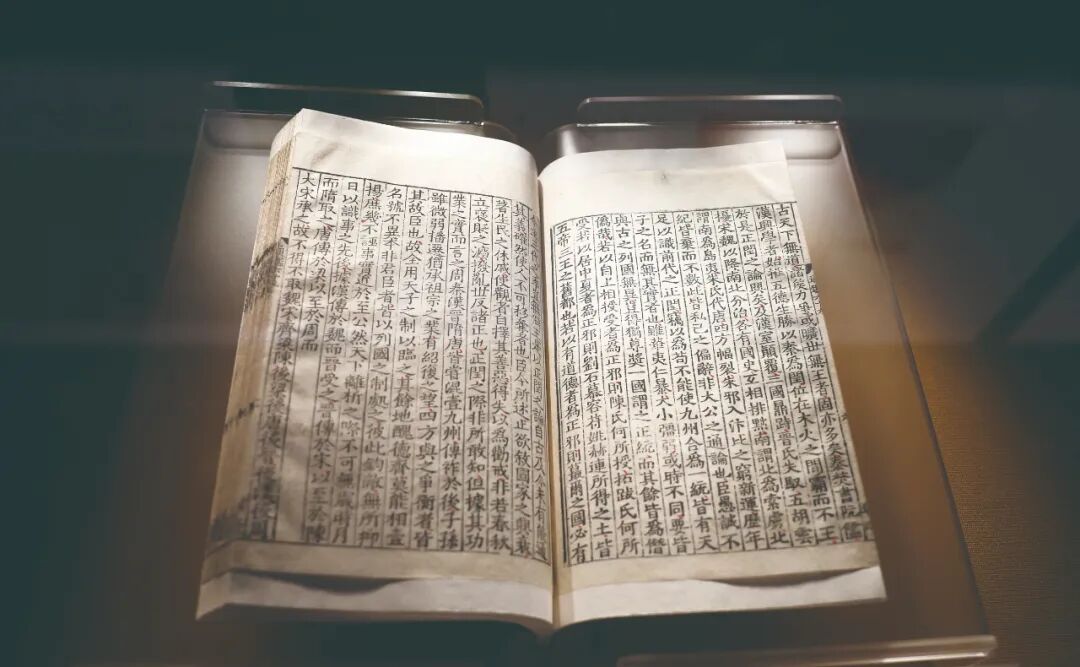

>>2025年2月2日,国家典籍博物馆,“亘古巨制 煌煌文脉——中华优秀传统文化典籍展”。图为:资治通鉴二百九十四卷目录三十卷,(宋)司马光撰,宋绍兴二年至三年两渐东路茶盐司公使库刻本,国家图书馆藏。 视觉中国供图

融通情理系关键

毋庸讳言,中国古代法律是天理、国法、人情的整合为治。具体到司法领域,一个优秀的司法判决必须是法律与情理的完美融合。此处的情理是天理和人情的融合,是广大民众对某一事物集体认知的合理化。由此可见,融通情理在司法裁判中的重要性,其既可避免僵硬司法的恶果,又可增强裁判结果的可执行性,因而为广大民众所普遍接受和认可。

首先,司法裁判的原则须符合情理。这就需要司法官员吃透当时律例精神和民间情理,以此作为断案的基本原则,方能立于公正司法的不败之地。诚如《名公书判清明集》所言:“法意、人情,实同一体。徇人情而违法意,不可也;守法意而拂人情,亦不可也。权衡于二者之间,使上不违于法意,下不拂于人情,则通行而无弊矣。”换言之,只有符合律例精神和民间情理的判决才会为广大的社会民众所认可,才会得到当事人的顺利执行。

对此,明代著名清官海瑞总结的一套司法经验是依律裁判与融入情理的典型:“窃谓凡讼之可疑者,与其屈兄,宁屈其弟;与其屈叔伯,宁屈其侄;与其屈贫民,宁屈富民;与其屈愚直,宁屈刁顽。事在争产业,与其屈小民,宁屈乡宦,以救弊也。事在争言貌,与其屈乡宦,宁屈小民,以存体也。”(《海瑞集》上册《兴革条例》)之所以如此,乃因为古代司法官员多为饱读儒家诗书的士大夫,在他们看来,古代庶民生计艰难,而乡宦官贵则多爱面子,因而在产业争执上照顾小民利益,在言貌纠纷上维护官贵面子。将当时社会的民间情理融入到司法实践中,从而达到法律效果和社会效果相统一。如此断案不仅可以使司法官吏扬名天下,而且有利于维持社会秩序的长久稳定。

其次,司法裁判的结果要融入情理。具体融入路径有二:一是情理可以变通司法裁判的执行。如东汉的“赵娥复仇案”和民国的“施剑翘复仇案”,依照当时法律即使不判死刑也均应处以重刑,并且两人也均自愿服刑,但由于举世公认的“杀父之仇,不共戴天”“为父报仇,天经地义”的民间情理,二人的行为不仅受到广大民众同情,而且导致官员亦不断上书要求释放,终致二人分别获得了“与赦得免”和“被特赦”的裁判结果。这就是各级官员不断“准情酌理”影响司法的结果,也是法融情理的绝佳例证。二是当依照律令判决出现不公时,可按照公认的情理作出判决。如冯梦龙著《醒世恒言》中“乔太守乱点鸳鸯谱”一案,若依《宋刑统》规定“诸奸者,徒一年半;有夫者,徒二年”,则当事青年男女不仅要受到刑罚处置,而且还会极大影响三个家庭的和睦相处及三对订婚男女的未来生活,是对百姓生活秩序的严重破坏。好在乔太守“舍法取情”,作出“夺人妇人亦夺其妇,两家恩怨,总息风波;独乐乐不若与人乐,三对夫妻,各谐鱼水。人虽兑换,十六两原只一斤;亲是交门,五百年决非错配”的判决。乔太守的判决表面上有违律典规定,实际却符合律令精神,而且合情合理。正如元代杨维桢在《沈氏刑统疏序》中所言:“刑定律有限,情博受无穷,世欲以有限之律,律天下无穷之情,亦不难哉?”乔太守如此司法看似与律条规定有所背离,却收到了大众拍手称快的社会效果,司法官员的判决要契合本土实际,融入通行于世的民间情理,如此不仅可以做到“案结事了”,而且能够让当事人心服口服,从而为以后判决的顺利执行奠定基础。

即使在今天,司法判决融入情理依然熠熠生辉。广东许霆案、山东聊城辱母杀人案从一审僵硬适法的裁判到二审融入情理的判决,可以说裁判结果是天壤之别,恰恰说明了司法裁判中融入情理的重要性。由于法律的滞后性与案件事实的复杂性,法官在作出判决时,不仅要深刻理解法律规定,而且要洞察通行于当地的民间情理,将契合良风美俗的情理有效融入司法判决之中,才能得出一个被民众广泛认可并接受的裁判,从而不断增强法律的权威性和人们对法律的信任度。

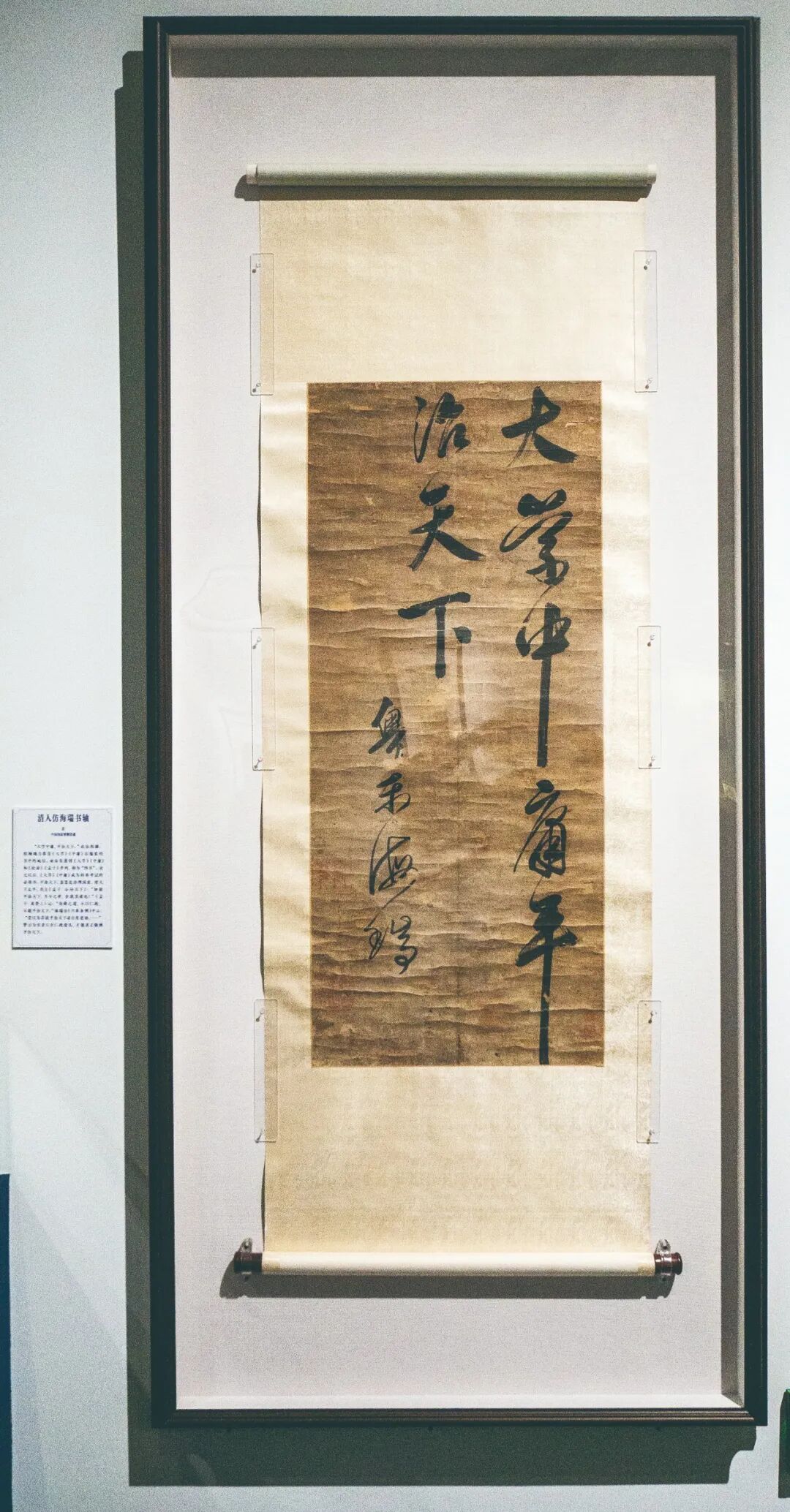

>>5月1日,中国国家博物馆,“清风万里——中国古代廉洁文化”展览展出清人仿海瑞书轴。视觉中国供图

刑无等级之意蕴

刑无等级一般是指在律令适用面前人人平等,这种司法理念在中国古代司法上虽未完全做到,但从不缺乏。正如管仲所说:“君臣上下贵贱皆从法,此谓为大治。”(《管子·任法》)这可以说是中国古代刑无等级理念的最高境界。商鞅言:“法令必行,内不私贵宠,外不偏疏远,是以令行而禁止,法出而奸息。” (《史记·商君列传》)“所谓壹刑者,刑无等级,自卿相、将军以至大夫、庶人,有不从王令、犯国禁、乱上制者,罪死不赦。”(《商君书·赏刑》)韩非亦言:“法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。”(《韩非子·有度》)商韩二人的主张虽将君主排除在法令规制之外,但其蕴含着“法律面前人人平等”的理念却毋庸置疑。

我国古代的司法实践也不乏其例。春秋时期楚国名相石奢放走杀人犯的父亲,晋国廷理李离过失误判致嫌疑犯被杀,虽分别被楚昭王和晋文公赦免,但依然奉职循理、严格执法自刎而死,就是刑无等级的典型例证。由此可知,刑无等级是中华优秀传统司法文化的精髓之一,民众深知只有那些亲历亲知的处事不公,才是人生最艰难的坎坷,而刑无等级给了普通民众一颗定心丸,不仅可以激发其对律例的高度信任,对社会秩序的稳定和谐也多有裨益。

坚持律令面前刑无等级,就必须千方百计绝弃官贵的特权思想。不可否认,我国古代刑无等级的理念与实践存在一定背离。因为在儒家思想的浸润下,古代社会是一个尊卑有序的礼治社会,在历代王朝的统治下讲究的是等差秩序,因而政治制度设计中形成了不少官贵的特权制度。如西周形成的赎刑制度、汉代形成的上请制度、魏晋南北朝形成的八议和官当制度、隋朝确定的例减制度均堂而皇之地进入律典,且被《唐律疏议》等以后的律典明文规定。一定程度上而言,这些成了官贵犯罪的“护身符”,只要所犯不是“十恶”等严重危害帝王统治的犯罪,多是降职免官与贬为庶民告老还乡而已。

尽管如此,帝制中国之所以能够维持两千余年的绵延统治,与坚持刑无等级的司法理念及实践不无关系。只是这种刑无等级、平等适用律令是在同一阶层之内才能做到同等。换言之,被告人的地位和身份基本一致才能达到刑无等级的平等适用。对于不同等级的人不平等适用律令,民众虽颇有微词,但却被身份和地位可以转化所缓冲,古代的寒门庶族可以通过立功、科举等方式去改变身份和地位,从而实现“朝为田舍郎,暮登天子堂”的人生理想。客观而言,这只是初步的刑无等级和适法平等,虽有可褒之处,但与纯粹的刑无等级理念背离不小,必须引以为鉴。

习近平总书记强调:“法治之下,任何人都不能心存侥幸,都不能指望法外施恩,没有免罪的‘丹书铁券’,也没有‘铁帽子王’。”就是对古人刑无等级观之扬优弃劣。司法官员必须绝弃不公思想,设法将援法断罪和融通情理完美结合起来,给出一个能让双方当事人“可接受性”的裁决结果。长此以往,执行难则必然会大大减少,刑无等级的实效才能得以显现,让广大民众切身感受到司法的公正。“必须牢牢把握社会公平正义这一法治价值追求,努力让人民群众在每一项法律制度、每一个执法决定、每一宗司法案件中都感受到公平正义。”广大民众的亲身经历才是对刑无等级司法判决的试金石。刑无等级是司法公正的直观表现,作用于民众对法律权威具体而非抽象的体悟,不仅使当事人心服口服,还为司法判决的顺利执行奠定坚实基础。

援法断罪、融通情理、刑无等级是中华优秀传统司法文化的精华所在,与当代刑法的三大基本原则——罪刑法定、罪责刑相适应、适用刑法人人平等相暗合,目的均是为了追求司法判决的实质正义,值得当今司法机关及其工作人员汲取继承、择善而用。唯此,中华优秀传统司法文化才能绵延数千年而不衰。

执行总编.梁大宏:实习编辑.刘居远